多いギア…

キャンプにはまると何かとギアが多くなって、気がつけば置き場に困るほど楽しいギアで溢れかえってくる。そしてそんな愛着があるものや新しく購入したものをキャンプ場で使いたい。とはいえ毎度ながらすべてをまとめて車載して、サイトで全て下ろして配置、また車に詰め込んで、家に着いたらまたしまい込む作業はなかなか大変。

この運び込む作業に欠かせないのが、各ギアをできればテーマ毎にまとめること。ボックス状のものや袋状ものに入れる等して、キャンパーのみなさんは各々工夫しているはず。

魅せる陳列

最近のトレンドを見ると、キャンパーのみなさんはご自慢のギア達をより格好よくみせるために、様々な折りたたみ式や組み立て式の棚を持参しているね。このインスタ映えするギアの陳列は、キャンパーのみならずキャンプに詳しくないみんなにも、とても魅惑的に見えていることだろう。コーナンラックやアイアンラック、さらにはキャンパーのみなさんはそれぞれ工夫して独自の方法を持っているはずだ。

もちろん僕にもそのように格好よいものとして受け入れているのは当然なんだけど、なんせ僕のクルマはそれほど大きくない。運搬用に箱に入れてきて、その箱は車に入れたままにして、サイトで使用するために別途棚を持ってくるのは荷物が増えるよなぁと。

なので運搬用の箱がサイトでの魅せれる棚になれば荷物を増やす必要がない。では作らねばと思った。なんせその当時にはスノーピークのシェルフコンテナなんておしゃれなものはなかったしなぁ(笑

箱

魅せる棚が前提なので、まずは箱をどうするかが立ちはだかった。既製品はほとんどの場合プラスチック製で、なにやらかっこうよいのは金属製も。う〜んやはり木製がいいな〜、ないなら作るか〜なんて思ってたら、ふと使い古したリンゴ箱の存在を知った。

最近ではインテリアにも利用されるケースも増えているのか値段も上がっているようだけど、当時はいい感じにビンテージ感がでている古いものが数百円で購入できた。なのでひとまず6箱購入した。ただ一つは何だか妙に使用感が薄く、やたらときれいにみえてたなぁ(笑

さてこれらのリンゴ箱はテーマ別のギアを入れる箱として使用し、車に詰め込む。幸いサイズ的にも僕のクルマにはサイズもちょうどよく、デッドスペースを作らず車載できている。ただしサイズの割には重いけどね。

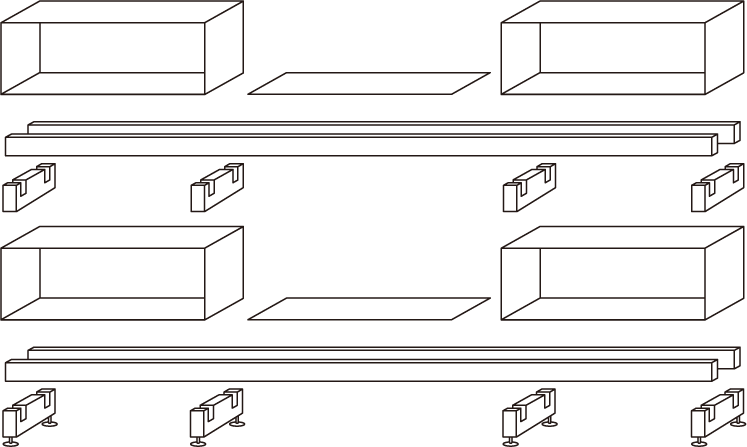

そして棚として使うために考えついたのが以下のようなもの。

結局おしゃれなものとはほど遠くなったが、収納力と対荷重はなかなかのもの(笑

材料

用意した材料は以下の通り

- 角材:約2cm x 約3.5cm x 約200cm 4本

- ツーバイフォー材:約3.8cm x 約8.9cm x 約29.6cm 8本

- アジャスターボルト:M8(ボルト径) 長さ(10cm もう少し短くても大丈夫) 8本

- アジャスターベース:M8用 8個

- アジャスターベース用ネジ:長さ1cm程 24本

- 合板:約32cm x 約74cm x 約1cm 2枚

おおむねホームセンターですぐに入手できるものばかり。しかも安価なものばかりなので、お財布にもやさしい(笑

加工が必要な材料はツーバイフォー材と合板。

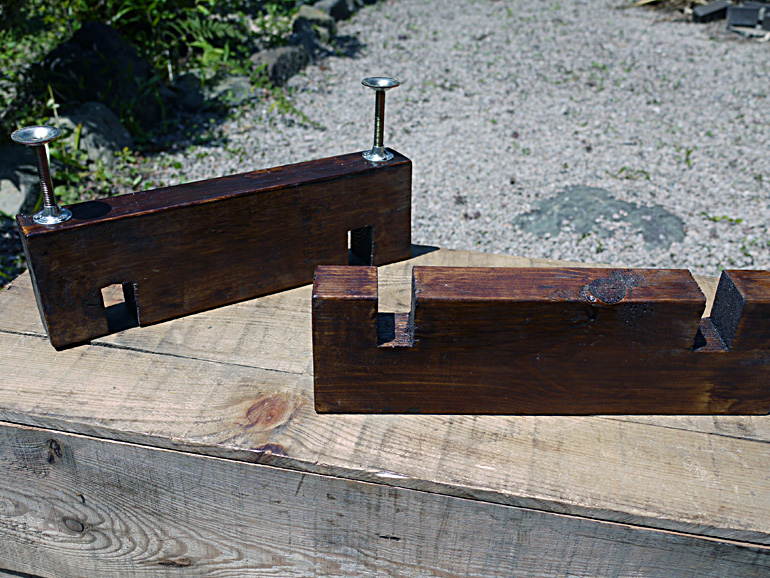

切り欠きとアジャスターをつけたツーバイフォー材

切り欠き

ツーバイフォー材に両端から4cmのところに角材をはめ込むために縦約3.5cm、横約2cmを切り欠く。但しいきなりそのサイズぴったりにするのではなく、1mm程小さくノコギリで切ってから、最後にヤスリやノミで整えます。縦ははめ込んだ角材とツーバイフォー材がツライチになるのが理想だけど、まぁ大体で(笑

但し横幅は少しだけシビアに。角材をはめ込んだ時にスカスカではなく、ちょっとキツい感じが理想。もし失敗したら塗装後に両面テープを貼ってからフェルト等を貼付けるといい感じになります。その理由はのちほど。

アジャスター

次に8本のうちの4本のツーバイフォー材の切り欠きを行ったのと反対側に直径1cmの穴を2カ所開けます。端から2〜3cmの場所です。深さは6cmほどが必要なので、電動ドリルでないとちょっと厳しいかもしれないね。そしてアジャスターを取り付けます。

アジャスターベース(3つの穴があいている、長いボルトにはめ込まれているパーツ)、

アジャスターボルト、ベースを取り付けるためのビス3本。

アジャスターとは机等につけられているもので、回転させることで長さを調整する(アジャストする)ことができるもの。

まずはアジャスターベースをアジャスターボルトに通して、ツーバイフォー材に開けた穴に差し、3つのビスでとめていきます。

アジャスターは6cmほど出した状態で使用してみるといい感じに。

塗装

僕は角材とツーバイフォー材のみ塗装したけど、リンゴ箱や合板も塗装するといっそう統一感が出ていい感じになるかも。

塗料は油性の着色ニスを使用した。今時はステインやワックスを利用している方も多いようだけど、より雨や乾いていると思っても実は湿っている地面から木材を守るために、プロテクト能力が高いものを選んだ。

ニスは基本グロス(光沢)だけど、これをマットにする方法がある。塗装済みのニスが乾く前に手にはめたゴム手袋でこすっていくと、なぜかマットフィニッシュに!全ての着色ニスでそうなるかは分からないけど、僕が使用しているものはなぜかそうなった(笑

組み立て

具体的にはこんな感じでリンゴ箱と各部材を重ねて組み立てている。

- まず地面に角材を2本おいてそこに4つのアジャスター付きのツーバイフォー材を上からはめ込んで、ひっくり返す。

ここでツーバイフォー材の切り欠きをタイト目にする理由その1だけど、ひっくり返すときに簡単に外れると困るし、ツーバイフォー材を先において角材をはめ込むのはなかなか大変なのは体験済みだから! - そして地面の凹凸に合わせてアジャスターを調整する。

アジャスターをわざわざつけたのはこのため。サイトの地面はキレイに平ってことはまぁないからね。あとは少し雨が降っても足がついてれば木材が濡れることはないしね。 - 両端にリンゴ箱、真ん中に合板を設置。

- リンゴ箱の上の両端にアジャスターなしのツーバイフォー材をおいて、角材をはめ込む。

- 最後にリンゴ箱と合板をおいて完成。

完成

実際にサイトで使用した感じ。

真ん中のスチールベルトには2リットルのペットボトル2本を凍らせ、さらに大きめの保冷剤を4枚。加えて2日分の飲み物と食材が入っているが、強度的には問題なかったな。

この構造にしたのはもう一つ理由があって、それは棚そのもののを移動させることができるということ。

もちろんクーラーボックスのような重いものやリンゴ箱の上においている小物は片付ける必要があるけれど、角材の両端を二人の人間で持てば一気に全て、あるいは上段・下段別々に運ぶことが可能!そこでツーバイフォー材の切り欠きの幅をタイト目にしている理由の2つ目だけど、角材を持ち上げた時にツーバイフォー材がしっかりはまっているので落ちることなく、角材についてくるので楽に持ち上げての移動が可能に。

突然の雨や外においた棚を夜にはツールームのリビングに運びたいなんてこともあるかもしれないしね。

唯一問題があるとすれば2mの長さの角材をクルマに収めれるかというところかなぁ。

アレンジ

先日のソロキャンプの時にこれまでよりも短い角材を用意して、幅が狭い棚をテストしたのがこれ。

クーラーボックスがずっしり重いにもかかわらず、問題はなさそう。軽装キャンプの時はこのサイズで十分のはずだから、今後は活躍の場も増えるはず!

とはいえタープの中なら移動させることもないだろうから、上段のリンゴ箱やクーラーボックスは直接下段のリンゴ箱の上においてもいいかな(笑

最後に

荷物を減らすこと、そして他のキャンパーがやっていない方法を考えてたどり着いたこの棚。

もしよかったら更なる改良やアイデアを盛り込んだみなさんの棚も見てみたいねぇ。